"मेरा जन्म गांव में हुआ। पर कुछ ही सालों में मेरे माता पिता मुझे एक छोटे से शहर में ले आए। यहां मैंने उसे पहली बार देखा। वो मुझे पसंद आई,उसके प्रति सम्मान जगा,उससे प्रेम करने लगा और उसे पूजने लगा। वो मेरी देवी बन गई,मेरा पहला प्यार,मेरी प्रियतमा। वो मुझे अपने साथ संसार के अलग अलग देशों के नए नए स्थानों और घास के हरे भरे मैदानों तक ले गई। हम जहां भी जाते हमारा राजसी सम्मान होता।....मेरे लिए उसका प्रेम शाश्वत था। हमारा ये प्रेम लंदन में फला फूला, हेलसिंकी में हमने शादी की और मेलबोर्न में हनीमून मनाया।

11 साल के लंबे अरसे के बाद जब एक बार फिर वो मेरे पास आई तो पहले जैसी ही ताज़गी से भरी और आकर्षक थी। इस बार वो मुझे कुआलालंपुर लेकर आई और हम एक बार फिर आसमां पर थे। लेकिन वो एक बार फिर गायब हो गई। इस आश्वासन के साथ कि वो वापस लौटेगी। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ- ओ मेरी परी सरीखी हॉकी।"

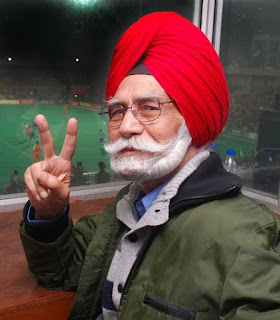

अपने प्रेम की ऐसी इंटेंस और सघन अभिव्यक्ति कोई ऐसा प्रेमी ही कर सकता था जो प्रेम में आपादमस्तक डूबा हो। इस कहानी में वो खुशनसीब प्रेमिका हॉकी थी और उसके प्रेम में पागल दीवाने बलबीर सिंह सीनियर थे। वे ऐसा 1977 में अपनी आत्मकथा 'द गोल्डन हैट्रिक'में लिख रहे थे। और वे अपनी उस परी सरीखी हॉकी का ज़िक्र कर रहे थे जिसे उन्होंने 1948 से 1956 तक एक खिलाड़ी के रूप में और फिर 1975 में चीफ कोच और मैनेजर के रूप में उसके उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया था जहां से वो सिर्फ और सिर्फ नीचे ही आ सकती थी और आई भी। दरअसल वे खेल कौशल और सफलता के शीर्ष पर थे। वे अपनी महबूबा हॉकी का अपने पास उसी शीर्ष पर लौटने का इंतज़ार करते रहे। लेकिन अफ़सोस इस बार वो नहीं लौटी। और उसके इंतज़ार में अंततः आज सुबह(25 मई 2020)को उन्होंने इस नश्वर संसार को 95 साल की भरी पूरी उम्र में अलविदा कह दिया।

उनका जन्म 1923 में जालंधर के हरिपुरा खालसा गांव में 31 दिसंबर (10 अक्टूबर 1924 ?) को हुआ था। उनके पिता दलीप सिंह दोसांझ स्वतंत्रता सेनानी थे। और चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर नौकरी करें। पर उनमें हॉकी की जन्मजात प्रतिभा थी जिसे उस समय के प्रसिद्ध कोच हरबैल सिंह ने देखा,परखा और तराशा। जल्द ही वे पंजाब विश्वविद्यालय की टीम में चुन लिए गए और 1943 से 1945 तक वो टीम चैंपियन रही। उसके बाद अविभाजित पंजाब राज्य की टीम के लिए भी चुन लिए गए। 1947 में आज़ादी से पूर्व की अंतिम राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप बॉम्बे में खेली गई जिसे पंजाब ने बॉम्बे को हराकर जीती। इन सभी जीतों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।

द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 और 1944 के ओलंपिक खेल नहीं हो पाए। तब 1948 में लंदन में ओलंपिक हुए। उस समय भारत आज़ाद हुआ ही था। अंग्रेज खिलाड़ी वापस इंग्लैंड जा चुके थे और तमाम बड़े प्लेयर पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बन चुके थे। ऐसे में बलबीर सिंह का चयन भारतीय टीम के लिए हो गया। ये स्वप्न सरीखे इतिहास के लिखे जाने की शुरूआत थी जिसकी समाप्ति अंततः 1975 में होनी थी।

1948 के ओलंपिक में पहले 11 खिलाडियों में उनका स्थान नहीं बनता था पर बॉम्बे के रेग्गी रोड्रिक्स बीमार पड़ गए और बलबीर को खेलने का मौका मिला। 23 वर्षीय होनहार युवा की ये शानदार शुरुआत थी। उस मैच में उन्होंने एक हैट्रिक सहित 6 गोल किये और भारत ने अर्जेंटीना को 9-1 से रौंद डाला। लेकिन अगले दो मैचों में उन्हें बैंच पर बैठना पड़ा। तब फाइनल में ब्रिटेन के विरुद्ध खेलने का अवसर मिला। वे इस मैच में भी नहीं खेल पाते पर कुछ भारतीय मेडिकल छात्रों की पहल पर वहां के हाई कमिश्नर श्री मेनन के हस्तक्षेप से ही खेल सके थे। पहले ही हाफ में उन्होंने दो गोल किए जिसके बूते भारत ने ब्रिटेन को 4-0 से हराकर लगातार चौथी बार ओलंपिक गोल्ड जीता। भारत कुछ ही दिन पहले ब्रिटेन की लंबी गुलामी से आज़ाद हुआ था और अब वो उसको उसी की धरती पर उसे परास्त कर रहा था। और ये भी कि ये आज़ाद भारत की पहली जीत थी। बलबीर उस जीत के बारे में कहते हैं कि 'इससे पहले जो पदक जीते थे वे यूनियन जैक के लिए थे पर इस बार तिरंगे के लिए। उस खुशी का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। उसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है।'

1952 के हेलसिंकी में उन्हें के डी सिंह 'बाबू' का नायब नियुक्त किया गया। एक बार फिर उन्होंने ब्रिटेन के विरुद्ध शानदार खेल दिखाया। उसके विरुद्ध सेमीफाइनल में बलबीर ने हैट्रिक जमाई। उसके बाद फाइनल में नीदरलैंड को 6-1 से हराकर भारत ने लगातार पाँचवा ओलंपिक स्वर्ण जीता। इसमें पांच गोल अकेले बलबीर के थे। और ये फाइनल में किसी एक खिलाड़ी द्वारा सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड था जो आज तक अजेय है।

1956 के मेलबोर्न ओलंपिक में उन्होंने भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया। पहले ही मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 13-0 से हराया जिसमें 05 गोल बलबीर के थे। लेकिन इस मैच में उन्हें चोट लग गई जिसके कारण लीग मैच में बाहर बैठना पड़ा। पर जर्मनी के खिलाफ महत्वपूर्ण सेमीफाइनल मैच में प्लास्टर चढ़ी उंगली के साथ वे खेले। भारत ने ये मैच 1-0 से जीता। उसके बाद फाइनल में पाकिस्तान को 1-0 से हराकर लगातार छठवीं बार स्वर्ण जीता। अब वे अपने आदर्श ध्यानचंद की लगातार 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने की बराबरी कर चुके थे जिनके 1936 की बर्लिन जीत की डॉक्यूमेंट्री देखकर वे फैन बने थे। उन्होंने कुल 08 ओलंपिक मैचों में 22 गोल किए थे।

इसके अलावा उन्होंने 1958 के टोक्यो और 1962 जकार्ता एशियाई खेलों में भारत को हॉकी में रजत पदक भी दिलाया। उसके बाद वे 1971 में विश्व कप खेलने वाली भारतीय हॉकी टीम के कोच बने जहां भारतीय टीम को कांसे के पदक से संतोष करना पड़ा था। 1975 के विश्व कप को जीतने वाली टीम के चीफ कोच और मैनेजर थे। वे पंजाब खेल महानिदेशक भी रहे जहां से 1982 में रिटायर हुए। उनके खाते में उपलब्धियां और भी हैं। 1957 में पद्मश्री प्राप्त करने वाले वे पहले खिलाड़ी थे। 2006 में वे सर्वश्रेष्ठ सिख हॉकी प्लेयर घोषित हुए। हॉकी इंडिया द्वारा 2015 में उन्हें मेजर ध्यान चंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। 2012 के लंदन ओलंपिक के दौरान 1896 से 2012 तक के सफर को रेखांकित जिन 16 महान ओलम्पियन्स को चुना गया उनमें वे एकमात्र भारतीय और विश्व के एकमात्र हॉकी खिलाड़ी थे।

बलबीर हॉकी के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ खिलाडियों में थे। वे सेन्टर फारवर्ड की पोजीशन पर खेलते थे। गति,अचूक निशाना,शक्तिशाली शॉट्स और फर्स्ट हैंड पास/बॉल रिलीज उनके खेल की विशेषता थी। वे सही मायने में टीम के खिलाड़ी थे। वे बहुत तेजी से गेंद रिलीज करते थे। वे अपने पासेज से दोनों तरफ के विंगर्स को व्यस्त रखते। डी के पास बॉल मिलते ही वे हवा की माफिक गतिशील हो जाते और डिफेंडर असहाय। उनका निशाना इतना अचूक होता था कि बहुत बार तो वे गोल पोस्ट की तरफ देखे बगैर ही गोल कर दिया करते थे।

हॉकी के प्रति उनका प्रेम और समर्पण इस बात से समझा जा सकता है कि जब 1975 के विश्व कप के लिए चंडीगढ़ में टीम कैम्प लगा तो वे खिलाड़ियों के साथ ही रहे। इसी कैम्प के दौरान उनके पिता का देहांत हो गया। इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग का केवल एक सेशन मिस किया। वे पिता की अंत्येष्टि करके तुरंत वापस आ गए। और शेष कर्मकांड उन्होंने विश्व कप से वापस आने पर किए। इसी कैम्प के दौरान उनकी पत्नी को भी ब्रेन हैमरेज हो गया। तब भी वे अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करा कर तुरंत वापस आ गए। बाद में इस बात को याद करते हुए उन्होंने बताया था कि जब वे विश्व कप के बाद वापस आए तो पत्नी स्वस्थ हो गई थीं और उन्होंने बलबीर से पहला सवाल किया 'कप कहां है।'

निसन्देह वे महान खिलाड़ी थे। लगभग ध्यानचंद की कैलिबर के ही। ध्यानचंद की तरह उनके खाते में तीन ओलंपिक स्वर्ण पदक हैं। पर उन्हें उस तरह का सम्मान नहीं मिला जैसा ध्यानचंद को मिला। यहां ध्यान रखने की बात ये है कि ध्यानचंद ब्रिटिश भारत की मजबूत टीम से खेल रहे थे। लेकिन बलबीर संक्रमण काल के खिलाड़ी थे। ऐसे समय में एडजस्ट करना और सर्वाइव करना मुश्किल काम होता है। पुराना जो महान था वो पास नहीं था और नए का निर्माण बाकी था। पर महान खिलाड़ी ऐसी परिस्थितियों से ही उपजते हैं। 1936 के ओलंपिक की विजेता और अजेय टीम तीन भागों में विभक्त होकर पूर्व की महान टीम की छाया मात्र रह गई थी। जब वे राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बने भारत तभी आज़ाद हुआ था। देश के हालात ठीक नहीं थे। भारत की हॉकी टीम पुनर्निमाण के दौर में थी। एक नवोदित टीम को महान टीम में बदलना और उसके साथ बड़ी उपलब्धियां हासिल करना बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है। हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं या यूं कह सकते हैं कि आज़ादी से पहले अगर हमारे पास ध्यानचंद थे तो आज़ादी के बाद बलबीर सीनियर। और इसे बात को यूं भी कह सकते हैं कि उनकी उपलब्धियां अगर ध्यानचंद से ज़्यादा नहीं थीं तो कम भी नहीं थीं। कनाडा के एक पत्रकार पैट्रिक ब्लेनरहासेट(Patrick Blennerhassett) ने उनकी एक बायोग्राफी लिखी है 'अ फोरगोटेन लीजेंड:बलबीर सिंह सीनियर'। उसमें वे यही स्थापित करते हैं कि बलबीर भारत के महानतम हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें उनके अपने देश ने सायास भुला दिया। लेकिन वे उसका कारण बहुत हास्यास्पद सा बताते हैं। वे कहते हैं कि ध्यानचंद को हिन्दू होने के कारण ज़्यादा महत्व दिया गया और भारत में मुसलमान और सिख खिलाड़ियों की उपेक्षा होती है और बलबीर उसी के शिकार हुए। लेकिन 1971 में भारतीय टीम के कोच, 1975 में मैनेजर, खेल महकमे के महानिदेशक, पहले पदमश्री खिलाड़ी और हॉकी इंडिया द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कुछ ऐसे तथ्य हैं जो पैट्रिक की स्थापना का खुद ही खंडन करते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें अपने हिस्से का दाय नहीं मिला। जितना वे डिजर्व करते थे उतना नहीं मिला।

पर जो भी हो वे भारत के महानतम सार्वकालिक हॉकी खिलाड़ियों में से एक तो थे ही बल्कि एक बहुत सरल सहज व्यक्ति थे और सही मायने में इंसान। वे कहते थे 'मैं जन्म से सिख हूँ और कर्म और वैचारिक तौर पर सेकुलर और राष्ट्रवादी हूँ।' उनकी ये भावना भारतीय संस्कृति और संविधान की मूल आत्मा के अनुरूप ही नहीं थी बल्कि सच्ची खेल भावना के अनुरूप भी थी। उनका जाना भारतीय खेल जगत को कुछ और दरिद्र कर गया।

विनम्र श्रद्धांजलि।